建築形態規制と確認申請手続き

令和7年4月施行 建築基準法及び建築物省エネ法の改正について

令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。

- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部リンク:国土交通省)

- 令和4年改正 建築基準法について(外部リンク:国土交通省)

- 改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A(外部リンク:国土交通省)

建築基準法改正の概要

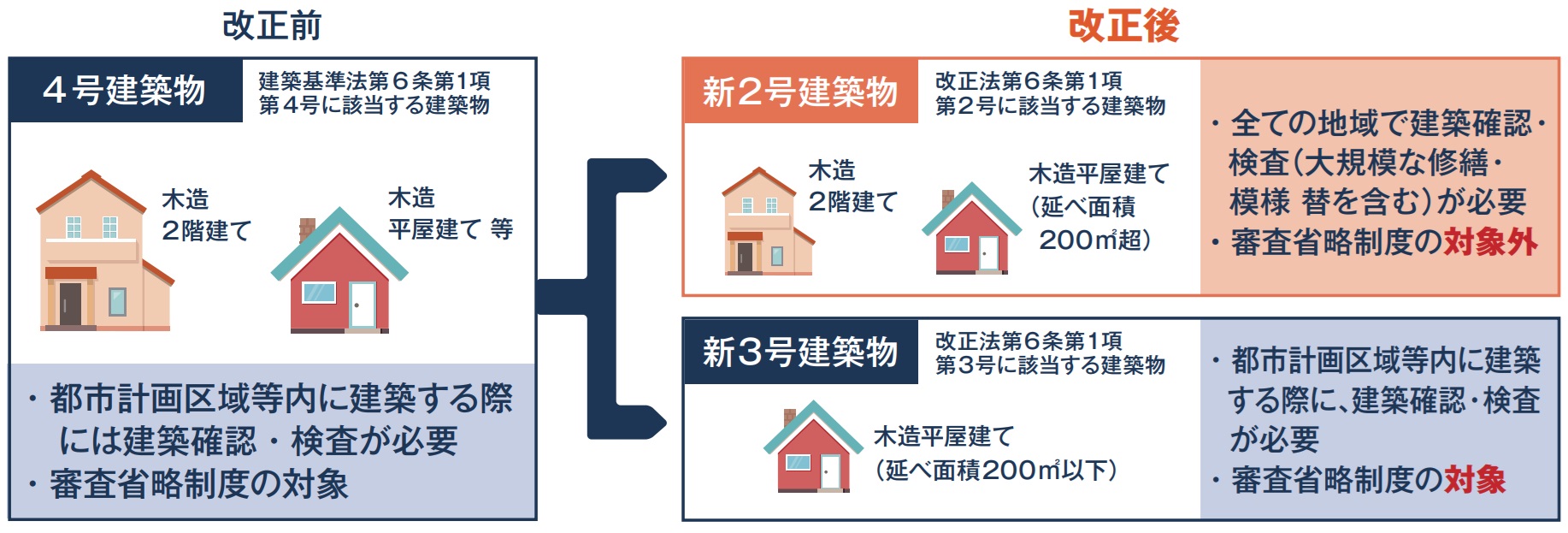

審査の対象規模の見直し

建築基準法第6条第1項に規定される建築確認審査について、4号建築物が、新2号建築物及び新3号建築物に区分が見直されました。

(引用:国土交通省)

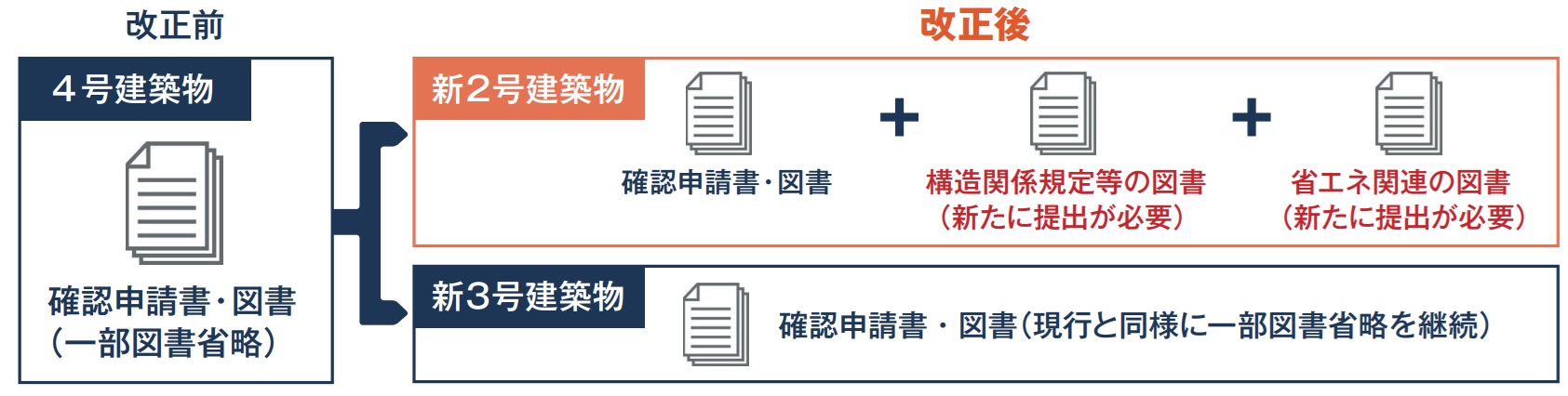

審査省略制度

確認申請に必要な図書の一部を省略する審査省略制度(4号特例)が縮小され、新3号建築物にのみ適用されます。

なお、新2号建築物は審査省略制度の対象外となり、構造関係規定及び省エネ関連の図書の提出が必要です。

(引用:国土交通省)

![]() 4号特例見直しチラシ.pdf [ 593 KB pdfファイル](発行:国土交通省)

4号特例見直しチラシ.pdf [ 593 KB pdfファイル](発行:国土交通省)

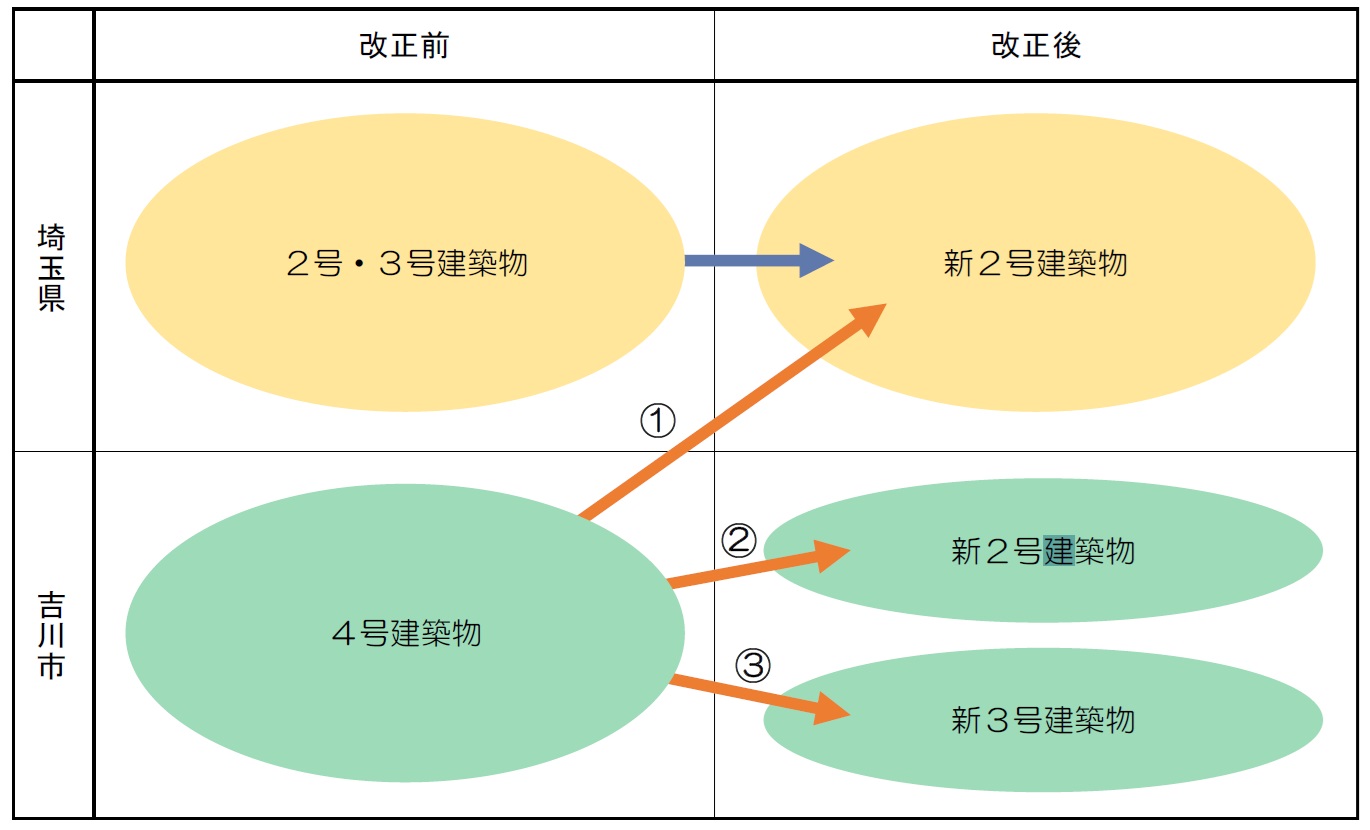

審査業務範囲の見直し

法改正に伴い、吉川市開発建築課で取り扱う確認申請・検査業務等の範囲が変更されました。

- 階数2以下かつ延べ面積300平方メートル超え500平方メートル以下の木造建築物

- 階数2かつ延べ面積300平方メートル以下の木造建築物

平屋かつ延べ面積200平方メートルを超え300平方メートル以下の木造建築物 - 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物

建築形態規制について

各地域に定められた用途地域や容積率に応じて、日影や高さについての制限が定められています。

確認申請手続き

建築物の分類

建築物は次のとおりに分類されます。(建築基準法第6条)

- 一号 :劇場、映画館、共同住宅、倉庫等の特殊建築物で床面積が200平方メートルを超えるもの

- 二号(県) :木造の建築物で3以上の階数を有するもの。 木造以外の建築物で階数が2又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。 高さが16メートルを超えるもの

- 二号(市) :木造の建築物で2の階数を有し、かつ延べ面積が300平方メートル以下もの。 木造以外の建築物で平屋かつ200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

- 三号 :平屋かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの(前各号に掲げる建築物以外のもの)

審査機関

建築物の分類により審査を行う機関が異なります。

- 一号及び二号(県)建築物:越谷建築安全センター

- 二号(市)及び三号建築物:吉川市開発建築課

なお、民間の指定確認検査機関でも審査を受けることができます。

提出書類

原則として、以下の書類が必要となります。

1.確認申請書

提出部数

- 正本:1部(構造計算適合性判定が必要な場合は2部)

- 副本:1部(その他に、消防同意が必要となる場合は消防同意用に1部、一号から三号建築物の場合は市の控えとして1部必要となります)

添付書類

- 建築基準法施行規則第1条の3に掲げる書類

- 建築士法第22条の2による定期講習を受けたことを証する書類の写し

- 都市計画法等関係法令に基づく許可を受けた場合は許可証(正本:写しを添付、副本:原本を添付)

- 浄化槽を設置する場合は、浄化槽調書、浄化槽構造図(認定シート)、浄化槽法第7条検査の振込払込請求書兼受領書の写し

- 構造計算に係る書類(新三号建築物は除く) もしくは仕様規定に係る書類

- 省エネ関連の図書

2.その他の提出書類

- 建築計画概要書:2部(消防同意が必要となる場合は追加で1部)

- 工事届:1部

- 浄化槽調書:2部(確認申請書に添付するものとは別に必要となります。添付書類:浄化槽構造図(認定シート)、浄化槽法第7条検査の振込払込請求書兼受領書の写し、案内図、配置図)

※事前に社団法人埼玉県浄化槽協会に、浄化槽法第7条(設置時の水質検査)による検査の申込を行ってください。

申請上の注意事項

1.工事監理者の選定について

工事監理とは、工事を設計図書と照らし合わせて、設計図面のとおりに工事が行われているかどうかを確認する業務です。一定の規模の建築物(木造建築物:延べ床面積100平方メートル以下かつ2階以下の建築物、木造以外の建築物:延べ面積30平方メートル以下かつ2階以下の建築物)を除き、建築主が建築士の資格を有する工事監理者を定めなければ工事を行うことはできません。

工事管理者は確認申請時に選定されていることが望ましいですが、未定の場合は工事着手前に、別に定める様式により工事監理者の決定報告書(※)を提出してください。

2.工事施工者の決定について

確認通知時に工事施工者が未定の場合は、工事着手前に別に定める様式により工事施工者の決定報告書(※)を提出してください。

※工事監理者・工事施工者の決定報告書はここからダウンロードできます

完了検査について

建築主は、工事が完了した場合に完了検査を受けなければなりません。

申請書類

提出部数:1部

添付書類

- 建築基準法施行規則第4条に掲げる書類

- 工事写真(以下の工程におけるもの)

- 基礎の配筋の工事終了時

- 基礎配筋の全景

- 基礎の配筋形状が分かるもの

- 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時

- 柱、筋交い、耐力壁の全景

- 仕口、継手金物等の施工状況が分かるもの

- 屋根の小屋組の工事終了時

- 小屋組の全景

- 火打梁、母屋等の接合部が分かるもの

- 基礎の配筋の工事終了時

なお、新二号建築物で令和7年4月1日以降に着手した建築物について、構造関係規定等への適合確認及び、省エネ基準適合確認を実施します。

申請先

- 一号及び二号(県)建築物:越谷建築安全センター

- 二号(市)及び三号建築物:吉川市開発建築課(原則として火曜日と木曜日の午前中に検査を実施しています。申請書提出時に、検査日時の予約をして下さい)

なお、民間の指定確認検査機関でも完了検査を受けることができます。

建築確認申請・完了検査申請の手数料と納入方法

1.手数料

申請する建物の建築にかかる部分の床面積によって異なります。

確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合は除く)、計画の変更にかかる部分の面積を2分の1として算出した手数料が必要になります。

※詳細は開発建築課へお問い合わせください。

2.申請手数料の納入方法

建築物の分類により異なります。

- 一号及び二号(県)建築物:手数料収納方法について(外部リンク:埼玉県)

- 二号(市)及び三号建築物:開発建築課窓口にて、現金で納入してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のホームページからダウンロード(無料)してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロード(外部リンク)