地域課題を地域で解決するための勉強会

勉強会のきっかけ

近年、自治会加入率の減少や災害対応・会員の高齢化など、地域に密接した存在であるからこそ自治会が抱える課題は多く、内容も多岐にわたっています。しかしながら、このような課題は単独の自治会だけで解決するには限界があります。

そこで、市内全95自治会の連合体である吉川市自治連合会の役員会において、「地域や自治会の課題やその解決策をもっと話し合いたい」という声が上がると同時に、「地域課題を地域住民が解決するための事業を」という市の思いがタイミングよく重なり、市と吉川市自治連合会が協働で「地域課題を地域で解決するための勉強会」を令和元年度に立ち上げて研究していくこととなりました。

令和元年6月21日の全体会では、武蔵大学 粉川一郎 教授及び獨協大学 大谷基道 教授をお招きし、「協働」と「地域自治」についてご講義いただきました。それ以降は、全体会の参加者を対象に実施した勉強会のテーマについてのアンケート結果に基づき、「多文化共生」「高齢者支援」「地域減災」「自治会課題」の4つに分かれて分科会を開催し、自治会長や自治会役員だけでなく、学識経験者や市内の市民活動団体、市内在住大学生など様々な分野のメンバーで課題解決に向けた研究を進めています。

分科会活動

多文化共生班

市内で外国人が多く住む地域があり、そのような地域で多文化共生について地域でできることを検討・実践することを目標としています。メンバーは、自治会長をはじめ、市内にお住いの外国人、外国人に関係する団体の方、大学生など多岐に渡ります。

外国人や外国人を取り巻く地域住民が日常生活で抱えている課題を整理し、住民の約半数が中国人という埼玉県川口市の芝園団地の取り組みを調査・研究するなど、分科会を重ねました。

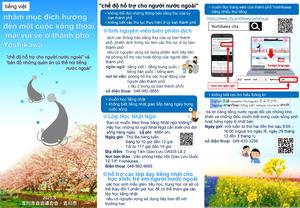

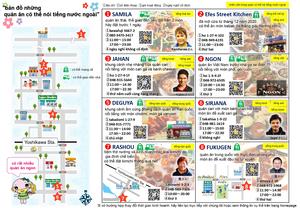

令和2年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により、人を集めたイベント開催は難しいため、市内で外国語が話せるお店の紹介と日本の生活に困っている方への相談窓口などを併せて掲載したチラシを作成し、協力店へ配布をして設置していただきました。これにより、外国人同士のコミュニティの形成、日本人と外国人の交流、さらには、外国人が困った時の生活支援とお店への売上貢献へとつながればと考えています。

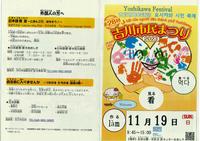

令和5年度は、より多くの外国人の方に市民まつりに参加してもらうため、大学生含む多文化共生班と協力しながら多言語版市民まつりポスター、パンフレットを作成しました。

令和6年度は、前回の反省を踏まえながら、昨年同様多言語版市民まつりポスター、パンフレットを作成しました。加えて、周りに外国人のいる方や自治会の方向けに助け合いのためのコミュニケーションリーフレット「やさしい日本語を使って話してみませんか?」を作成しました。

![]() やさしい日本語リーフレット.pdf [ 2531 KB pdfファイル]

やさしい日本語リーフレット.pdf [ 2531 KB pdfファイル]

高齢者支援班

地域において高齢者の比率が高まるなか、地域でできる移動支援、買い物支援等の高齢者の困りごとを検討・実践することを目標にしています。この分科会は、自治会長をはじめ、市内にお住まいの大学生、社会福祉協議会の職員もメンバーとなっています。

まずは、「高齢者の困りごと支援」を行う上で、どんな事に困っているのか?どんな仕組みがあると助かるのか?を議論した結果、市民のニーズと課題がどこにあるのかを把握するため、分科会に参加している6つの自治会にアンケート調査を実施しました。

その結果、「現在困っていることはありますか」の問いに対する回答は、6つの自治会ともに「ない」が最多となりました。「ない」を除く上位に挙がってきた回答は、「庭の手入れ」、「通院」、「修理・電球交換」、「買い物」、「移動手段」などがありました。この後は、長寿支援課と共に、「高齢者の困り事」の必要な支援や仕組みについて、引き続き検討していくこととなりました。

地域減災班

理想的な避難所マニュアルの作成を想定し、小学校区単位での地域で新たな組織作りを検討・実践することを目標としています。メンバーは、自治会長をはじめ、民生委員、女性減災リーダー、自主防災組織連絡協議会の構成員、有識者など多岐に渡ります。

有識者による講義や先進地視察(埼玉県鶴ヶ島市)などを経て、地域減災のための新たな組織づくりとして、「中曽根小6自治会班」で「減災まちづくり協議会」について議論することとなりました。

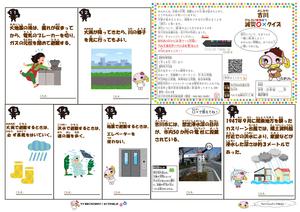

次に、「要支援者の対応」と「楽しみながら学ぶ減災」の2つのグループに分かれて議論を行い、「要支援者の対応」班では、災害時において高齢者や障がいのある方を災害から守るための議論を行い、報告書を作成しました。また、「楽しみながら学ぶ減災」班では、市内小学校を対象とした、「吉川減災〇×クイズ」を実施しました。

地域減災・中曽根小6自治会班

地域減災班の「地域減災のための新たな組織作りと活動」によるモデル地区として、当分科会が立ち上がりました。メンバーは、中曽根小学校区の6自治会となっています。

いざという時に備えて日頃から中曽根小学校地区の6自治会で協力して、年1回の減災訓練を実施するための協議体として実施していくことで意思統一を図りました。

分科会では、直接、学校での現場確認や備品の組み立てを行うなどして、地域主導による「中曽根小6自治会合同減災プロジェクトX」を開催しました。

その後、自治会だけではなく、民生委員やPTAなどと共に、「自治会の枠を超えた、新たなコミュニティ」の設立に向けて議論を重ね、令和4年8月8日に「中曽根小学校区まちづくり協議会」を設立しました。

自治会課題班

日頃の自治会活動のなかで抱えている課題の洗い出しを行い、その解決策を検討・実践することを目標としています。メンバーは、自治会長をはじめ、市内にお住いの大学生などです。令和元年度は、分科会メンバーに対して自治会で抱える課題についてアンケート調査を実施し、その結果をもとに分科会で議論する内容を「1.会員数向上(脱退者減少)」「2.役員不足解消・負担軽減」「3.自治会館・備品の相互貸借り」の3つに設定しました。

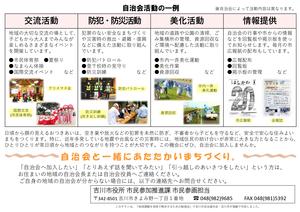

分科会のなかで、自治会のメリットや活動内容を知ってもらうために、非会員に向けた「自治会加入促進チラシ」を作成しました。チラシ作成にあたっては分科会に参加いただいている市内在住大学生に協力をいただきました。

また、市内全95自治会に対して、各自治会で所有している自治会館及び備品で貸出可能なものについてアンケート調査を行い、「自治会館・備品の相互貸借リスト」を作成しました。

![]() 今回の勉強会で作成した自治会加入促進チラシの表.JPG /

今回の勉強会で作成した自治会加入促進チラシの表.JPG / ![]() 今回の勉強会で作成した自治会加入促進チラシの裏.JPG

今回の勉強会で作成した自治会加入促進チラシの裏.JPG

令和3年度は、「自治会の枠を超えた、新たなコミュニティ」について議論を交わし、吉川市ではどういった新たな地域コミュニティを形成していくことが望ましいかを議論し、組織のモデル地区に「中曽根小学校区の6自治会」を決定しました。(令和4年8月に中曽根小学校区まちづくり協議会を設立)

- 圏域:小学校区単位、自治連合会など

- 加入団体:民生委員、PTA、学校、社会福祉協議会、商工会など

- 期待される効果:地域の中での横の連携が生まれることにより、お互いの仕事を助け合うことができれば、地域全体の仕事を減らすことにつながる。

令和4年度は、地域住民が感じている社会課題を、民間企業と行政とが協力しながら解決するという「リビングラボ」について、講師を招き講話を開催しました。これまでの勉強会の枠組みに民間企業が入って事業実施することでどのような効果が生まれるのかを学ぶために、リビングラボの仕組みと社会課題を解決する過程で新しいビジネスが生まれた事例について学びました。

令和5年度は、地域課題を地域で解決するための持続可能な仕組みづくりや、地域の活性化に向けて民間企業に加えて学生が地域参加しやすい環境とはどういうものかについて、自治会と住民の架け橋となっている川口市芝園団地の「かけはしプロジェクト」の代表を招き議論を交わしました。

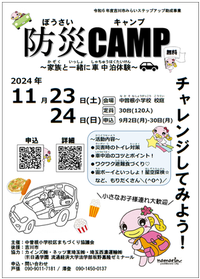

令和6年度は、自治会未加入者を地域のイベント(防災キャンプ)にどれだけ来場させられるかの実証実験として、流通経済大学坂野ゼミナールの学生も含めて議論を交わしました。どのようなチラシやポスターを作製すると若者に響くのかを論点として取り組みました。

報告書の作成

令和元年度から開始した「地域課題を地域で解決するための勉強会」について、令和元年度から3年度までの内容を報告書にまとめました。詳しくは、こちらの報告書をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のホームページからダウンロード(無料)してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロード(外部リンク)